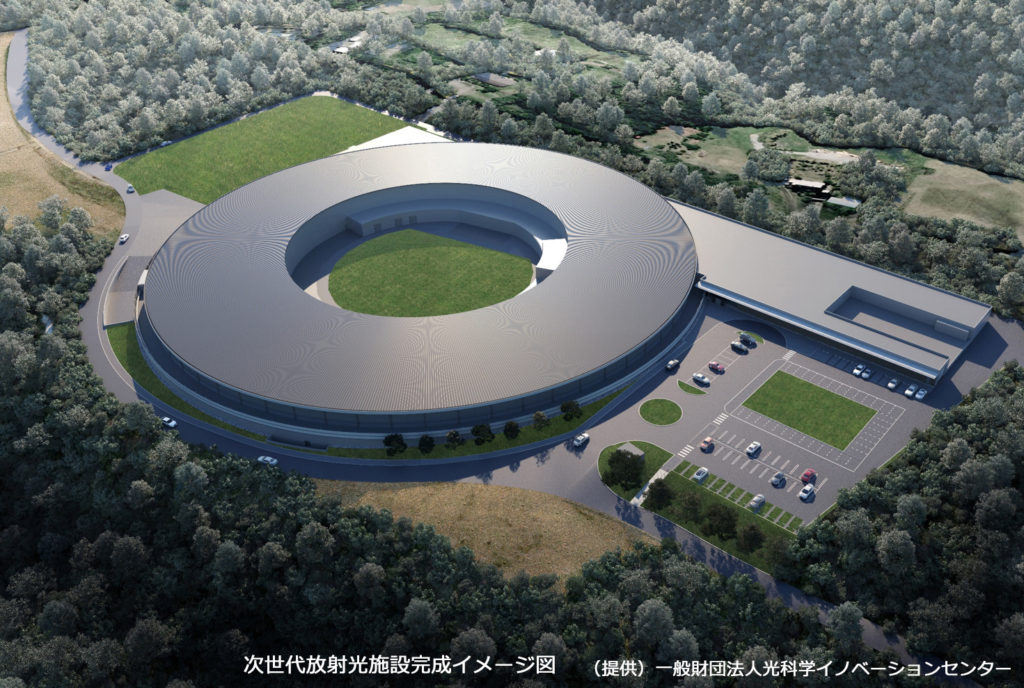

次世代放射光施設での平滑性評価について

2023年東北大学の青葉山キャンパス内に完成予定である「次世代放射光施設」。その周辺には産学共創の「サイエンスパーク」も整備される予定となっています。

私たちの様な中小企業も活用できるとのことなので、そのための準備・助走として放射光施設にて実験を行いました。

Contents

放射光とは?

放射光とは、シンクロトロンとよばれる円形の加速器により光速近くまで加速された電子が、磁場によって曲げられると発生する電磁波のことです。

なかでもX線は物質を透過し、ナノスケール(原子や分子の大きさ)でモノをみることができます。

太陽光の10億倍以上明るい放射光は、ナノの世界をみるツールとして様々な分野で役立てられています。

放射光の日本での活用事例

日本では、材料科学をはじめとする生命科学やエネルギー・環境科学、あらゆる産業で放射光がかねてより活用されています。

最先端の放射光施設である「SPring-8」は、建設から20年が経過しています。

放射光の海外での活用事例

日本での産業活用の成功に刺激され、海外でも数多くの国々で最新技術を搭載した放射光施設が建設されています。

技術開発競争は激化し、光の明るさで日本の技術を100倍上回る施設も登場してきているほどです。

放射光施設とは?

リング型の加速器の中から放射光を様々な実験装置を備えたビームラインに誘導して、解析や評価を行う施設です。

リング型の施設をぐるぐる回すことで加速させ、それを超強力な磁石で曲げ、取り出した光を私たちの暮らしを便利で快適にするために使っていこう、という最先端の施設です。

TDCが放射光施設で行った実験

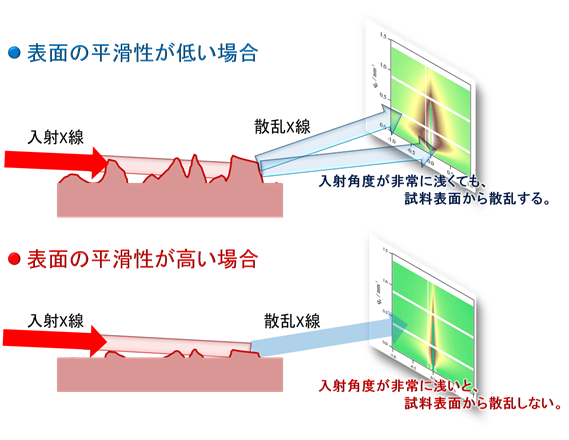

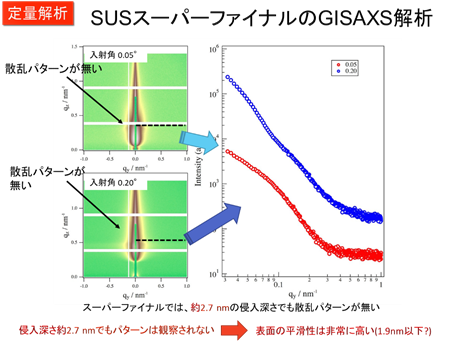

「GISAX小角散乱法を用いた表面平滑性とX線散乱の関連に関するフィジビリティスタディ」

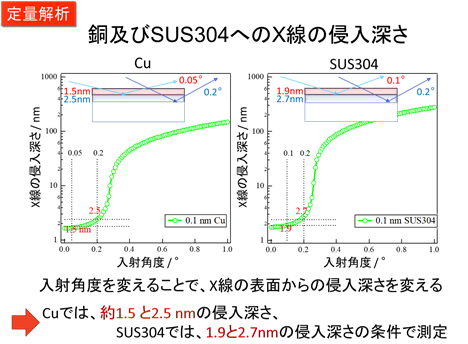

兵庫県のSPring-8にて、12.4 keVのX線を用いて試験片に浅い角度(小角)でX線を入射して散乱光を観測しました(この時の入射角度は入射角度:0.05°、0.1°、0.15°、0.2を用いました)。

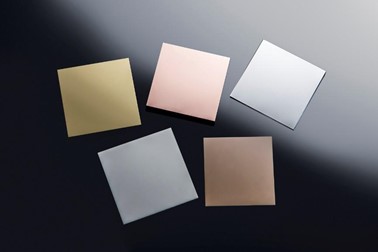

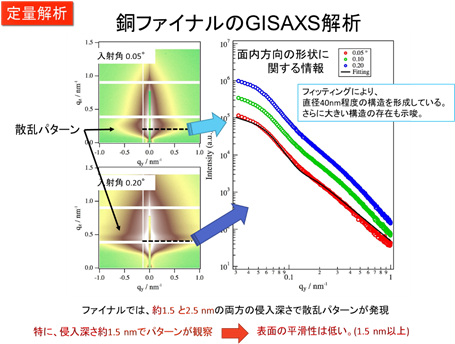

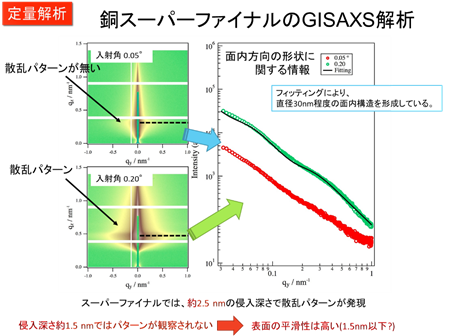

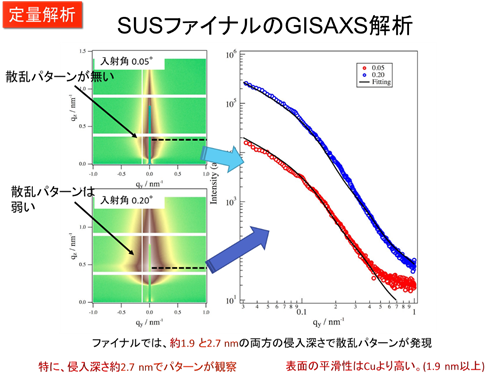

試験片は銅やステンレスの平面基板を研磨して様々な表面粗さを作り分けたものを用意しました。

Ra10nm以下(ファイナル仕上げ)、Ra1nm以下(スーパーファイナル仕上げ)の表面にX線をあて、表面粗さの評価を行いました。原理は以下の図のようになります。

ザラザラしていればX線像は散乱し、ピカピカしていれば散乱しない、というわけです。

放射光施設での実験結果

以上のように、ナノオーダーでの表面状態の変化をX線で評価することができました。

TDCでは、測れる限界は作れる限界。と考えています。これからもTDCのモットーである「できないと言わない」加工を突き進めていくためには、測定方法も追及していく必要があると考えていて、今後高まるサブナノオーダー、ピコオーダーの表面精度実現に向けて、新たな評価手法として放射光を用いた解析を検討しています。

お客様により高品質をお届けするために、身近な場所、仙台市にできる世界的に最先端研究施設、次世代放射光施設の活用を目指しています。

参照:東北大学「サイエンスパーク」内にできる最先端の可視化ツール

- 2024年 夏季休暇のお知らせ

- Forbes Japan Onlineにてナノテラスが紹介されました

- 河北新報オンラインにティ・ディ・シーが掲載されました

- 5/22「WBS ワールドビジネスサテライト」にTDCの取り組みが紹介されます

- NHK<ナノの世界が未来をテラス>にTDCの取り組みが紹介されました

- ティ・ディ・シーのコーポレートムービーができました。

- Forbes6月号「NEXT100 100通りの世界を救う希望」にTDC代表赤羽のコメントが掲載されました

- NHKの番組にてティ・ディ・シーの取り組みが紹介されました

- 代表の赤羽による連載第4弾がForbesに掲載されました

- ゴールデンウィーク休業のお知らせ

- 【レポート】ナノテラス計測までの道のり(前編)/ 利用の手順や予約について

- 2024年度の入社式を行いました

- 新工場竣工のお知らせ

- 代表の赤羽による連載第3弾がForbesに掲載されました

- 代表の赤羽による連載第2弾がForbesに掲載されました

- 第30回東北ニュービジネス大賞を受賞しました

- 謹賀新年

- 年末年始休暇のお知らせ

- ボストンMRS Exhibition 出展のご報告

- ドイツ COMPAMED出展のご報告

- 女子会

- Forbesにて代表の赤羽による連載が始まりました!

- 代表赤羽がものづくり中小企業における放射光活用について説明させて頂きます。

- 事業方針説明会を開催しました

- 2023年 夏季休暇のお知らせ

- 【ご連絡】6/2は創立記念日のため休業となります

- 【ブルカー x ティ・ディ・シー共催】超精密研磨・評価ウェビナーのご案内

- G7科学技術大臣会合にてティ・ディ・シーの技術紹介を行いました

- 次世代放射光施設ナノテラスの除幕式が執り行われました

- 2023年度GW休業のお知らせ

- バリアフリー設備のご紹介です

- 2023年度の入社式を行いました

- 「G7仙台科学技術大臣会合 開催100日前記念シンポジウム」に当社代表赤羽が登壇します

- 「海外展開チャレンジセミナー」に当社代表赤羽が登壇します

- 2023年 年頭のご挨拶

- 【ご案内】2022年度東北大学多元物質科学研究所イノベーション・エクスチェンジ

- 年末年始休暇のお知らせ(2022年~2023年)

- 「企業の未来プロジェクト」にて代表の赤羽優子が講演いたします

- 「放射光で広がる未来のモノづくり」にて代表の赤羽優子が講演いたします

- オンラインショップが新しくなりました

- 2022年 夏季休暇のお知らせ

- ティ・ディ・シーの技術伝承について

- 6/22~24 機械要素技術展(東京)へのご来場をありがとうございました

- 【ご案内】1st Nano-Micro Fabrication Symposium (NMFS2022)

- NDNC2022に出展しております!

- MEF2022 展示ブースのインタビュー動画が完成しました!

- MEF2022 ご来場いただきありがとうございました

- 2022年度GW休業のお知らせ

- 2022年度の入社式を行いました

- 摩擦試験を実施しました